Ein historischer Deal

Konfessionelle Machtpolitik im Herzen Europas

Von Raphael Walker

Als die Spanier im 16. Jahrhundert Truppen von Mailand nach Flandern verschieben wollten, profitierten die katholischen Orte der Eidgenossenschaft von einem geschickten Bündnis mit der Grossmacht.

Im Jahr 1587 verabschiedeten die katholischen Orte der Eidgenossenschaft Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern, Zug und Freiburg ein Bündnis mit der Grossmacht Spanien und dem Herzogtum Mailand. Spanien verstärkte seine diplomatischen Bemühungen um die Gunst der katholischen Orte in einem Zeitraum, in dem Europa von verschiedensten konfessionellen wie auch machtpolitischen Konflikten heimgesucht wurde. Der im Zeichen der Gegenreformation stehende Bündnisschluss prägte das Verhältnis der Vertragspartner über Jahrzehnte hinweg.

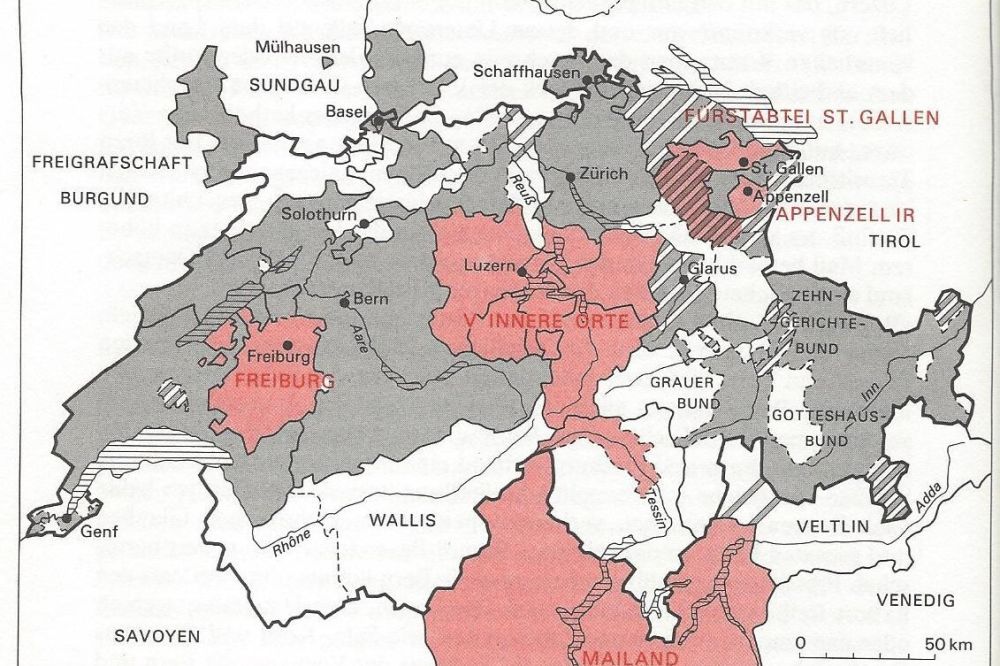

Die eidgenössischen Orte nach 1587. (Quelle: Bolzern, Rudolf: Spanien, Mailand und die katholische Eidgenossenschaft. Militärische, wirtschaftliche und politische Beziehungen zur Zeit des Gesandten Alfonso Casati (1594-1621), 3. Aufl., Luzern 1982, S. 24)

Ein Riese und ein Zwerg

Mit der Weltmacht Spanien und der katholischen Eidgenossenschaft standen sich ein Riese und ein Zwerg gegenüber. Spanien war im 16. Jahrhundert die vorherrschende Macht in Europa und verfolgte eine aggressive Expansionspolitik. Es verstand sich als Anführer der katholischen Staaten Europas. Ihr Gegenspieler waren die revoltierenden Niederlande.

Als die Grossmacht Spanien 1587 mit den katholischen Orten der Eidgenossenschaft ein Bündnis schloss, ging es beiden Seiten primär um das Herzogtum Mailand. Dieses war zu jener Zeit das wichtigste von Spanien regierte Territorium in Italien. Mailand war ein wichtiger Warenumschlagsplatz und nahm südlich der Alpen eine militärische Schlüsselposition ein: Dort kamen Söldner unterschiedlichster Herkunft zusammen, auch eidgenössische Truppen, die sogenannten Reisläufer.

Im Vertrag standen der Grossmacht Spanien die vergleichsweise kleinen katholischen Republiken der Eidgenossenschaft gegenüber. Das Zentrum bildeten die fünf Inneren Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug, welche rund um den Vierwaldstättersee lagen. Aus politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und konfessionellen Gründen verweigerten sie sich geschlossen der Reformation, was die Spannungen mit den reformierten Städten der Eidgenossenschaft – Zürich, Bern, Basel und Schaffhausen – verstärkte.

Der Camino de Suizo als alternative Route

Die konfessionellen Spannungen sowie die zentrale Lage der Eidgenossenschaft im Herzen Europas bildeten den Nährboden für den Bündnisschluss von 1587. Die katholischen Orte verpflichteten sich darin, den spanischen Truppen militärischen Durchzug durch ihre Territorien zu gewähren:

«Zum Vierdten, so lassend zu und bewilligend wir die verbündten Ort, das Ir catholische königliche Mayestet mitt irem Volck ze Ross und Fuss, sampt Gellt, […] Waffen, Kouffmanschatz und aller andrer Waar […] durch unsre Underthanen Landtschafften unversperten Durchzug haben söllent und mögent.»

Der Vertragstext liess offen, ob die Strecke in beide Richtungen benutzt werden konnte. Von Mailand aus verlegte Spanien seit 1567 Truppen nach Flandern, um die dortigen politischen und religiösen Unruhen zu unterdrücken. Neue Söldnerverbände zogen zudem regelmässig ins Herzogtum Mailand. Die spanische Krone war zunächst skeptisch, ob die katholischen Orte Durchzüge nach Flandern tolerieren würden. Deshalb war der Weg über den Gotthard und durch die Innerschweiz, Camino de Suzio genannt, vorerst nur eine alternative Route.

Spanische Vertreter mussten für jeden Durchzug durch das Gebiet der fünf Orte eine spezielle Erlaubnis einholen. Diese Prozedur war sehr kostenintensiv und erschwerte geplante Durchmärsche. Auch sonst mussten sich die Truppen, waren sie erst einmal auf eidgenössischem Gebiet, an viele Vorschriften halten.

Aufgrund der prekären Versorgungslage und zur Verhinderung einer Lebensmittelteuerung mussten die Soldaten in kleinen Gruppen von etwa 200 Mann reisen. Sie wurden etappenweise verpflegt und profitierten von der bestehenden Infrastruktur auf der Gotthardroute. Die spanischen Truppen mussten ihre Verpflegung und die Zollgebühren selbst bezahlen. Überwacht wurden sie von eidgenössischen Kommissionären, welche an den einzelnen Etappen für die Verteilung und die Organisation der Lebensmittel verantwortlich waren. Einheimische Führer und Wächter sorgten zusätzlich für Ordnung. Waffen wie Musketen oder Piken mussten die spanischen Truppen aus Sicherheitsgründen verpackt transportieren. Falls sich die Soldaten auf dem Durchmarsch irgendwelcher Vergehen strafbar machten, waren ihre Vorgesetzten angehalten, sie angemessen zu bestrafen. Der Camino de Suizo stand das ganze Jahr über für Truppendurchzüge offen.

Alle diese Auflagen dienten den katholischen Orten dazu, den Handelsverkehr über den Gotthard auch während der Truppendurchzüge reibungslos gewährleisten zu können. Ersterer war für sie eine weitaus wichtigere Einnahmequelle.

Der Camino de Suizo. Durch das Gebiet der Ennetbirgischen Herrschaften, den Gotthard und die Territorien der fünf Orte. (Quelle: Bolzern, Rudolf: Spanien, Mailand und die katholische Eidgenossenschaft. Militärische, wirtschaftliche und politische Beziehungen zur Zeit des Gesandten Alfonso Casati (1594-1621), 3. Aufl., Luzern 1982, S. 88)

Trotz der vielen Einschränkungen zogen auch die spanischen Kriegsherren ihren Nutzen aus der Passpolitik der katholischen Orte. Der Camino de Suizo war eine sichere Route, die nur schwer von feindlichen Truppen blockiert werden konnte. Mit der Vertragserneuerung von 1604 wurde schliesslich geklärt, dass die Strecke für Durchzüge in beide Richtungen offenstand. Zudem mussten die Eidgenossen den Gotthard für Feinde der spanischen Krone blockieren und ihnen den Durchgang verwehren. Das Ziel der Spanier, eine direkte Nachschubroute nach Flandern einzurichten, war erreicht. Im Laufe der Jahre gewann der Camino de Suizo immer mehr an Bedeutung. War er anfangs nur als alternative Route gedacht, führte Spanien ab 1604 den Grossteil seiner Truppen (bis 1625 ca. 73’000 Mann) über den Gotthard.

Schutz durch Öffnung der Grenzen

Die Interessen der Vertragspartner ergänzten sich gut. Die Grossmacht Spanien wollte ihre Vormachtstellung in Europa ausbauen, die katholischen Orte mussten sich ihrerseits gegen einen drohenden innereidgenössischen Konflikt absichern. In Zeiten konfessioneller Spannungen war ihnen die spanische Krone ein wichtiger Verbündeter. Paradoxerweise konnten sich die fünf Orte durch die Öffnung der Grenzen für spanische Truppendurchzüge besser schützen und vorteilhaft im europäischen Machtgefüge positionieren. Der Camino de Suizo war jedoch häufig Thema heftiger Streitigkeiten. Oftmals verweigerten einzelne katholische Orte die Durchzugsbewilligung, stellten neue Geldforderungen oder drohten dem Vertragspartner sogar mit der Bündnisauflösung.

Zu diesen Mitteln griffen sie auch, wenn der Sold für die eidgenössischen, katholischen Söldner in Verzug war. Die finanziellen Zuwendungen seitens der Spanier in Form von Pensionen (Jahrgelder) an verschiedenste Privatpersonen und öffentliche Institutionen waren für viele Orte eine unverzichtbare Geldquelle. Spanien hatte zudem einen grossen Bedarf an Söldnern zum Schutz des Herzogtums Mailand. Die Söldner der katholischen Orte besassen den entscheidenden Vorteil, dass sie im Notfall sehr schnell angeworben und über den Gotthard Richtung Süden aufbrechen konnten.

Die geschickte Bündnispolitik der katholischen Entscheidungsträger und ihr taktierendes Vorgehen ermöglichten ihnen, sich in Zeiten konfessioneller Spannungen abzusichern. Spanien als Schutzmacht mit seiner aggressiven Expansionspolitik bot den Inneren Orten die Möglichkeit, politisch zu bestehen und sich gegenüber den reformierten Städten zu behaupten.

Partizipation und Abschottung als Überlebensstrategie

«Aus der Verflechtung und Abgrenzung zum weiteren Umfeld versicherte sich die Eidgenossenschaft im 15. Jahrhundert erstmals ihrer Identität und Eigenständigkeit.»

(Holenstein, André: Mitten in Europa. Verflechtung und Abgrenzung in der Schweizer Geschichte, 2. Aufl., Baden 2015, S. 14)

Dieses Zitat des Historikers André Holenstein bringt die Lage der Eidgenossenschaft im europäischen Machtgefüge ab dem ausgehenden 15. Jahrhunderts treffend auf den Punkt.

Das sich zu dieser Zeit herausbildende Identitätsbewusstsein der verbündeten Orte stand den europäischen Grossmächten und ihren jeweiligen territorialen und politischen Machtansprüchen gegenüber. Die Überlebensstrategie der eidgenössischen Orte prägte ein Wechselspiel von Partizipation und Abschottung. Diese ambivalente Gratwanderung ermöglichte ihnen die verschiedensten Ereignisse der Jahrhunderte zu überdauern und legte den Grundstein für die Herausbildung und Gestaltung der heutigen Schweiz.

Verwendete und weiterführende Literatur

- Behr, Andreas: Gesandtschaft als Familiengeschäft. Die Casati als Akteure der spanisch-mailändischen Aussenbeziehungen in der Eidgenossenschaft und den Drei Bünden im ausgehenden 17. Jahrhundert, Freiburg 2013.

- Bolzern, Rudolf: Spanien, Mailand und die katholische Eidgenossenschaft. Militärische, wirtschaftliche und politische Beziehungen zur Zeit des Gesandten Alfonso Casati (1594−1621), Luzern 19823.

- Bolzern, Rudolf: Goldener Bund, in: Historisches Lexikon der Schweiz, 09.09.2005, <http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D17187.php>, Stand: 22.02.2019.

- Bolzern, Rudolf: Spanien, in: Historisches Lexikon der Schweiz, 04.07.2013, <http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D3372.php>, Stand: 22.02.2019.

- Dommann, Hans: Das Gemeinschaftsbewusstsein der V Orte in der alten Eidgenossenschaft, in: Der Geschichtsfreund: Mitteilungen des Historischen Vereins der Fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug, 96, 1943, S. 115 – 228.

- Glauser, Fritz: Der Gotthardtransit von 1500 bis 1660. Seine Stellung im Alpentransit, in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, 29 (1), 1979, S. 16 – 52.

- Glauser, Fritz: Mailänder Kapitulate, in: Historisches Lexikon der Schweiz, 13.01.2011, <http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D17199.php>, Stand: 22.02.2019.

- Gutzwiller, Hellmut: Solothurns Bündnispolitik im Zeitalter der katholischen Reform (1577−1589), in: Jahrbuch für solothurnische Geschichte, 44, 1971, S. 68 – 81.

- Haas, Leonhard: Die spanischen Jahrgelder von 1588 und die politischen Faktionen in der Innerschweiz zur Zeit Ludwig Pfyffers, in: Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte, 45, 1951, S. 81 – 108; 161 – 189.

- Hanselmann, Jean-Louis: L‘alliance hispanosuisse de 1587. Contribution à l‘histoire des rapports entre Philippe II et la Confédération, Bellinzona 1971.

- Körner, Martin: Allianzen, in: Historisches Lexikon der Schweiz, 19.09.2006, <http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D9802.php>, Stand: 22.02.2019.

- Meyer, Erich: Das spanische Bündnis von 1587 und Solothurns Absage, in: Jahrbuch für solothurnische Geschichte, 40, 1967, S. 275 – 342.

- Müller, Albert: Der goldene Bund 1586, Zug 1965.

Zu Raphael Walker

Raphael Walker studiert mittelalterliche Geschichte, ältere Schweizer Geschichte und Theologie im Master an der Universität Bern. Er interessiert sich für die Kirchengeschichte und die Universitätsgeschichte des Mittelalters und die Verflechtung zwischen geistlicher und weltlicher Herrschaft.