An Grenzen stossen und eine Nation (er)finden

Wie die «Frontier» zum amerikanischen Nationalmythos wurde

Von Jan Zumoberhaus

Wie können Erlebnisse in der erbarmungslosen Wildnis zu einem Nationalmythos werden? Mit dem Begriff «Frontier» zogen Historiker eine Grenze zwischen «Zivilisation» und «Barbarei» und erfanden eine Nation.

Im Frühjahr 1621 gingen die ersten englischen Pilger und Pilgerinnen von Bord des Segelschiffs Mayflower und betraten amerikanischen Boden im Gebiet des heutigen Massachusetts. Während der folgenden Jahrzehnte und Jahrhunderte sollten noch unzählige Siedler und Siedlerinnen ihrem Beispiel folgen und die schwere Überfahrt von Europa nach Amerika wagen.

Zur Zeit ihrer Staatsgründung 1776 umfasste die Bevölkerung der USA bereits über zweieinhalb Millionen Personen. Sie wuchs Jahr um Jahr stärker an. Während an der Ostküste immer mehr Schiffe anlegten und europäische Siedler und Siedlerinnen an Land setzten, drängten Pioniere und Pionierinnen nach Westen, in die Weiten des amerikanischen Kontinents.

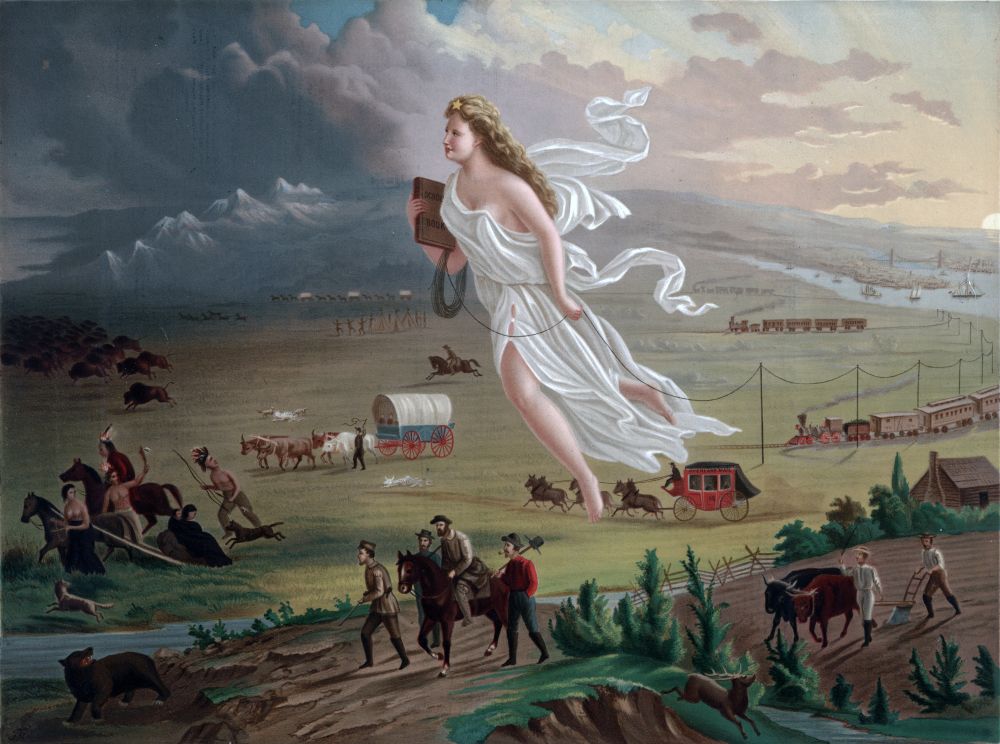

Gemälde von John Gast von 1872 mit dem Titel «American Progress» (Wikimedia, Gemeinfrei / Public Domain)

Ausgerüstet mit Planwagen suchten sie ihr Glück in der Bewirtschaftung des reichlich vorhandenen Bodens. Jedoch war dieses Unternehmen wahrhaft kein Zuckerschlecken. Auf sich allein gestellt bahnten sie sich den Weg durch die Wildnis. Wenn erst einmal ein geeigneter Siedlungsort gefunden war, musste schleunigst mit dem Bau von Häusern begonnen werden, bevor der Winter hereinbrach. In den folgenden Jahren versuchten die Siedler und Siedlerinnen dann, sich eine Lebensgrundlage aufzubauen. Ausgerüstet mit den wenigen mitgebrachten Habseligkeiten, legten sie Felder an, fällten Bäume und jagten wilde Tiere.

Erlebnisse in der «Frontier»

Die Lebensweise der Siedler und Siedlerinnen basierte fast ausschliesslich auf Selbstversorgung. Dabei stiessen sie gleich mehrfach an ihre physischen Grenzen. Die Böden waren bei weitem nicht immer so fruchtbar wie gedacht, Krankheiten wie Lungenentzündung oder Tuberkulose grassierten und die Pioniere und Pionierinnen waren den Tücken des Wetters und Angriffen wilder Tiere ausgesetzt.

Trotzdem konnten die Siedler und Siedlerinnen immer weiter nach Westen vorstossen. Hinter ihnen entwickelten sich kleine Dörfer zu pulsierenden Städten. Technische Errungenschaften wie Revolver, Postkutsche und später die Eisenbahn hielten Einzug. Aus den ehemals selbstorganisierten Siedlungsgemeinschaften entstand eine komplexe Gesellschaft mit Handelsbeziehungen und Staatsorganen, wie z. B. Gerichten.

Dieser Siedlungsprozess fand aber nicht auf unbewohntem Territorium statt. Die Siedler und Siedlerinnen drangen in den Lebensraum der indigenen Bevölkerung Nordamerikas ein. (Der Begriff «indigen» bedeutet «in ein Land geboren sein» und wird heute der Bezeichnung «Ureinwohner» vorgezogen, weil dieser unscharf und oftmals abwertend verwendet wurde.) Die in Nordamerika geborenen Menschen waren den frühen Pionieren und Pionierinnen mit ihren Ortskenntnissen zwar überlegen und stellten eine Gefahr für sie dar. Jedoch kehrte sich dieses Machtverhältnis um, als die Siedlergesellschaften komplexer wurden. Es wurden zunehmend Territorien der indigenen Völker besiedelt, besetzt oder gewaltsam erobert.

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurde damit der amerikanische Kontinent vollständig von Ost nach West erschlossen. An der Spitze dieser Besiedelung fanden sich dabei immer die Pioniere und Pionierinnen mit den Planwagen. Sie bildeten die Grenze zur rauen Wildnis und unbekannten Natur.

Für diesen Typ einer Grenze hat sich im amerikanischen Sprachgebrauch der Begriff «Frontier» durchgesetzt. Es gibt in der deutschen Sprache keine passende Übersetzung, weshalb meist der englische Begriff verwendet wird. Einfachheitshalber kann man ihn hier als «Grenzregion» verstehen.

Ein Bild der «Frontier»

Die «Frontier» beschreibt also eine räumliche Grenze zwischen den ersten europäischen Siedlungen und der unberührten Natur. Jedoch ist diese Grenze nicht immer als eindeutige Linie auf einer Karte zu erkennen. Manchmal verschwimmt sie, da nicht immer klar ist, ob die Menschen ein Stück Land wirklich besiedeln können oder ob die Natur es sich wieder zurückerobert. Die «Frontier» in Amerika war damit dauernd in Bewegung.

Diese Idee veranschaulicht das Bild des US-amerikanischen Malers John Gast. Gemalt im Jahr 1872, zeigt es die Besiedelung des nordamerikanischen Kontinents und steht unter dem Titel «American Progress». Die Frau in der Bildmitte symbolisiert den Fortschritt («progress»), den die Besiedelung mit sich bringt und auch antreibt. Im Bild zu sehen sind «fortschrittliche» Symbole wie ein Planwagen, Telefonkabel oder die Eisenbahn, die von rechts nach links (also von Ost nach West) ziehen.

Diese Elemente stehen in Kontrast zur Darstellung der Indigenen und den wilden Tieren, die vor dem «Fortschritt» fliehen. Durch die Verwendung fortschrittlicher und primitiver Elemente zieht Gast eine Grenze zwischen «Zivilisation» und «Barbarei». Diese wird im Bild durch die Verwendung heller und dunkler Farben verdeutlicht.

Damit steht die «Frontier» nicht nur für eine räumliche Grenze, sondern auch für eine Grenzziehung zwischen einer europäisch-christlichen Kultur und einer amerikanisch-rohen Wildnis. Diese beiden Begriffe – wie übrigens auch «Frontier» – sind Ideen, die von den europäisch-stämmigen Amerikanern erfunden und geprägt wurden.

Verherrlichung der «Frontier»

Im Nachhinein wurden die oben beschriebenen Probleme in der «Frontier» als positiv wahrgenommen und gar verherrlicht. Schlussendlich waren die Siedler und Siedlerinnen in der Erschliessung und Zivilisierung Amerikas trotz – oder gerade wegen – aller Schwierigkeiten erfolgreich.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts trieben Geschichtswissenschaftler diese Verherrlichung auf die Spitze. Der einflussreichste, aber auch umstrittenste Historiker war dabei wohl Frederick Jackson Turner. In einem Vortrag vor der Amerikanischen Historischen Gesellschaft im Jahr 1893 zeigte er auf, wie die «Frontier» die Errichtung und das Selbstverständnis der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) geprägt hat. Das Wettringen mit der rohen Natur und den «wilden Indianern» hätte eine ganz eigene Mischung aus Individualismus und gesellschaftlicher Organisation hervorgebracht.

Für Turner sind diese Eigenschaften ein zentrales Fundament der amerikanischen Nation:

The growth of nationalism and the evolution of American political institutions were dependent on the advance of the frontier.

Indem sich die Pioniere und Pionierinnen im 17. und 18. Jahrhundert immer weiter von der Ost-Küste entfernten und ins Landesinnere und nach Westen vordrangen, verliessen sie auch zunehmend den Herrschaftsraum der damaligen Kolonialmacht England. Gemäss Turners These haben sich die Siedler und Siedlerinnen in dieser Wildnis zunächst nur auf sich selbst und die nächsten Angehörigen verlassen können. Gleichwohl war ein gewisser gesellschaftlicher Zusammenhalt nötig, um in der Wildnis zu überleben. So seien sie darauf gekommen, dass die gleiche demokratische Mitbestimmung für jeden ein zentraler Punkt dieser Gemeinschaft sein müsse. Dieser Glauben an gewisse Werte (z. B. Demokratie, Unabhängigkeit) prägten nach Turner die amerikanische Nation bis zum damaligen Zeitpunkt (1893) und darüber hinaus.

Die vergessenen Stimmen

Turner und Gast begründeten so etwas wie einen amerikanischen Nationalmythos auf Grundlage der «Frontier» (siehe Kasten). Dass dabei aber gewisse Teile der Gesellschaft, z. B. die indigene Bevölkerung, Frauen sowie Afroamerikaner und ‑amerikanerinnen, ausgeschlossen wurden, übersahen sie vollkommen. Gerade die Thesen von Frederick Jackson Turner bleiben deshalb bis heute umstritten und die heutige Geschichtsforschung versucht unter anderem, diese vergessenen Stimmen ans Licht zu bringen.

Was ist ein Nationalmythos?

Ein Mythos ist eine Erzählung, die im Lauf der Geschichte wiederholt wiedergegeben und verwendet wird. Der Mythos nimmt dabei ganz bestimmte Ereignisse der Vergangenheit auf und bezieht sie auf gegenwärtige Situationen. Historiker*innen befassen sich damit, wie und für welche Zwecke diese Ereignisse in der Gegenwart wiedererzählt werden.

Ein Nationalmythos verbindet solche Elemente mit der Bildung oder Aufrechterhaltung einer Nation. Hier wird die politische Funktion eines Mythos’ ersichtlich. Ein Nationalmythos verleiht der Nation Sinn und gibt dem oder der Einzelnen Identität, da er oder sie sich dadurch mit der Nation identifizieren kann. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Ausgrenzung gewisser Gruppen, denn damit werden Gemeinschaftsgefühl und Loyalität innerhalb der eigenen Nation geschaffen und gestärkt.

Beispiele für Nationalmythen sind etwa die Geschichten des Rütlischwurs und Wilhelm Tells in der Schweiz, die Erzählungen zur Französischen Revolution in Frankreich oder eben zum «Wilden Westen» und zur «Frontier» in den USA.

Einen ausgezeichneten Aufsatz zur Verbindung zwischen Nationenbildung und Mythen des deutschen Historikers Herfried Münkler findest du auf der Webseite der deutschen Bundeszentrale für politische Bildung.

Literatur

- Cronon, William: The Trouble with Wilderness; or, Getting Back to the Wrong Nature, in: Cronon, William (Hg.): Uncommon Ground. Rethinking the Human Place in Nature, New York 1996, S. 69 – 90.

- Osterhammel, Jürgen: Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, München 20094. (Siehe insbesondere das Kapitel «Frontiers», S. 465 – 564).

- Slotkin, Richard: The Fatal Environment. The Myth of the Frontier in the Age of Industrialization, 1800 – 1890, New York 1985.

- Slotkin, Richard: Gunfighter Nation. The Myth of the Frontier in Twentieth-century America, Norman 1992.

- Turner, Frederick Jackson: The Significance of the Frontier in American History (Auszüge), 1893, frei zugänglich unter http://nationalhumanitiescente…, Stand: 08.01.2019.

- Walsh, Margaret: The American West. Visions and Revisions, Cambridge 2005.

- Wrobel, David M.: Promised Lands. Promotion, Memory, and the Creation of the American West, Lawrence 2002.

Zu Jan Zumoberhaus

Jan Zumoberhaus studiert im Master Humangeographie an der Universität Freiburg. Davor studierte er im Bachelor Zeitgeschichte und Umweltwissenschaften. Seine Studieninteressen liegen im Bereich Natur und Wissenschaft in Geschichte und Gegenwart.