Gemütliche Spaziergänge im Besatzungsgebiet

Entdeckungen im besetzten Lille 1914–1918

Von Patrick Flury

Die «Liller Kriegszeitung» beschrieb die deutsche Besatzungszeit in Lille (Nordfrankreich) während des Ersten Weltkrieges als idealisiertes Friedensbild. Gleichzeitig vermittelte sie Wissen über das Besatzungsgebiet für die Soldaten in der Fremde.

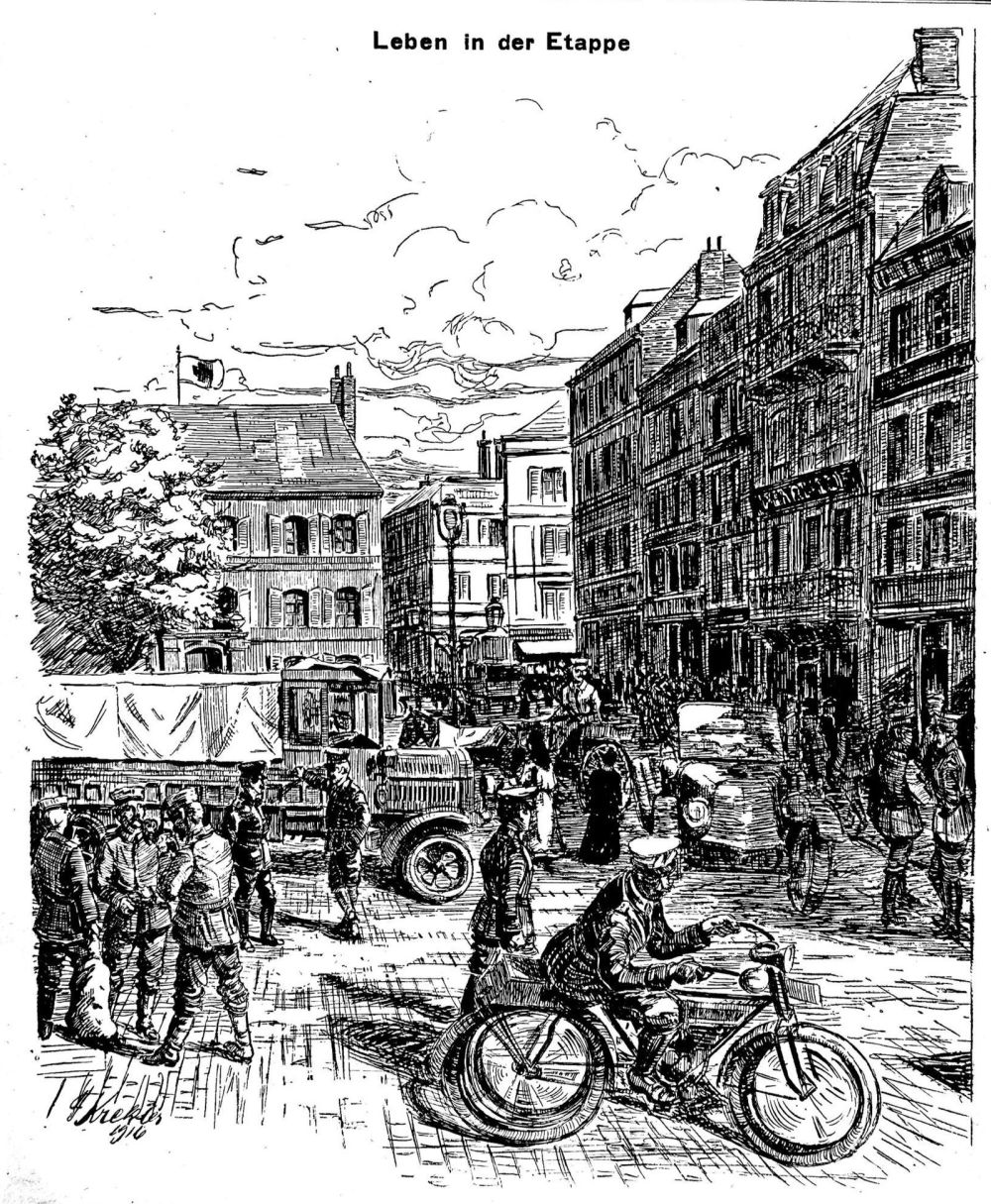

Idealisierte Darstellung des Lebens in der Etappe (Strichzeichnung) (Keuler 1916, Liller Kriegszeitung 09.03.1917.)

«Wir kamen aus einer andern Welt»

Mit diesen Worten beendete der Soldat Steinhage seine kleine Geschichte der Rückkehr von der Front. Darin übernahm ein bestimmtes Gefühl die Hauptrolle: Ein Gefühl der Hoffnung, das aus dem Umstand erwuchs, dass Steinhages Kompanie in die Etappe kam. Der Schlachtenlärm wich mit zunehmender Distanz fremden Liedern und Stimmen. Der Geschmack von Schwarzpulver und Erde wich dem von schlechtem Schnaps und Wein. Als sie jedoch in Belgien am Ort der Sehnsucht ankamen, wurde aus Hoffnung Ernüchterung. Obwohl sie die Einöde mit der Stadt getauscht hatten, blieb in ihnen ein Gefühl der Fremdheit zurück.

Das war nicht verwunderlich, denn die Etappe war grundverschieden von der Front. Sie war ein militärischer Verwaltungs- und Aufenthaltsort. Ein Übergangsgebiet im «Feindesland», das zwischen Heimat und Front stand. Oft herrschte durch die Entfernung zur Front relative Ruhe. Für die ansässige Bevölkerung bestand der Besatzungsalltag jedoch aus Angst, Entbehrungen und Schikanierungen.

Vergnügungsfahrt in die «Urkatastrophe»

Die Geschichte von Steinhage wurde in der «Liller Kriegszeitung» veröffentlicht. Sie war eine der grössten Kriegszeitungen an der Westfront und konnte von den Angehörigen der 6. Armee gratis bezogen werden. Dr. Paul Weiglin, selber Soldat und Mitglied der Redaktion, war nicht nur mitverantwortlich für die inhaltliche Ausrichtung der Zeitung, sondern fühlte mit den Soldaten mit. Weiglin unterstützte und verstand die Erfahrung von Steinhage. Es war die Erfahrung von Millionen Soldaten im Ersten Weltkrieg (1914 – 1918), in dessen Verlauf es die meisten an unterschiedlichste Ecken der Welt verschlug. Ein Grossteil der Militärangehörigen war vorher selten ausserhalb des Wohnortes, geschweige denn ausserhalb des eigenen Landes gewesen. Im Übergang zum 20. Jahrhundert verbreitete sich der Tourismus erst langsam und wurde auch für breitere Schichten zugänglicher.

Das Lexikon Brockhaus definierte um 1911 Touristen als Vergnügungsreisende, die sich als Fusswanderer in landschaftlich schönen Gegenden aufhielten. Nun war die Entsendung in die «Urkatastrophe» des 20. Jahrhundert nicht gerade eine Vergnügungsfahrt. Dennoch konnte die Ruhephase in einer Etappe einer derartigen touristischen Erfahrung ähnlich sein, besonders für Menschen, die grundsätzlich noch nie Touristen gewesen waren. Viele Soldaten des Ersten Weltkriegs verarbeiteten ihre Erfahrungen und Empfindungen in Briefen, Tagebüchern und Kriegszeitungsartikeln, wie dem von Joseph Steinhage. Auch Weiglin publizierte regelmässig eine Rubrik mit dem Titel «Spaziergang in Lille», in welcher er die Stadt Lille und deren Umgebung im Spiegel seiner eigenen Erfahrungen beschrieb.

Dr. Paul Weiglin, unbekanntes Datum (vermutlich 1914). (Höcker, Paul Oskar: Drei Jahre Liller Kriegszeitung. Eine Denkschrift zum 2. Dez. 1917. Mit den Bildnissen der Mitarbeiter, Lille 1917, S. 50.)

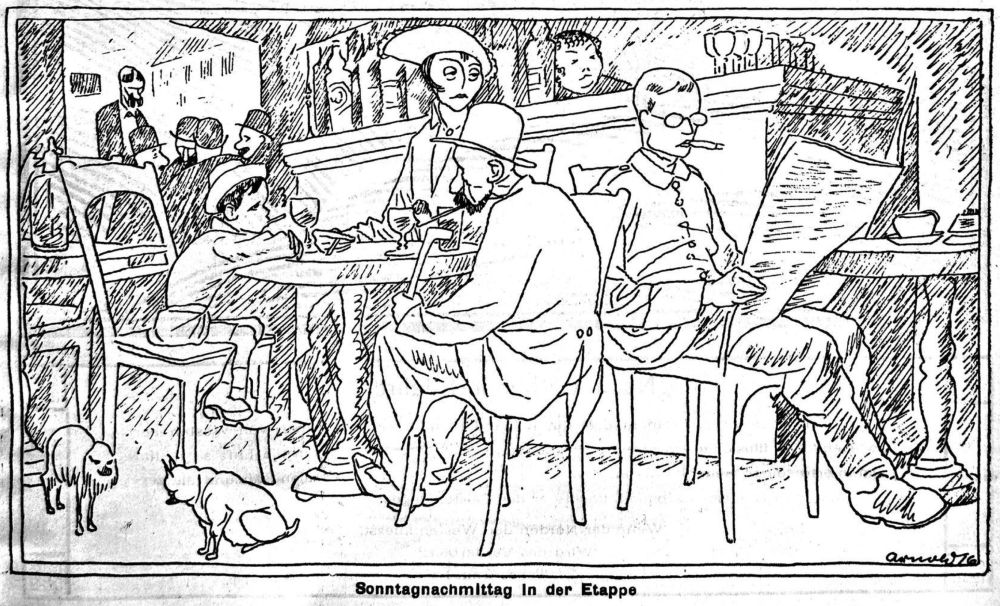

Besatzer sind die besseren Gärtner

Die Rubrik «Spaziergang in Lille» erschien ab 1915 und setzte sich in unregelmässigen Abständen bis ins Jahr 1917 fort. Weiglin beschäftigte sich zu Beginn vor allem mit Deutsch-Französischen Kultureigenheiten: Zum Beispiel mit dem «Estaminet», einer Art Kaffeehaus «zweiten Ranges», welches von Menschen besucht wurde, deren Vermögensumstände es nicht gestatteten die grösseren Kaffees zu besuchen. Die Anzahl dieser Kaffeehäuser in Lille war nach Weiglin weit grösser als die Anzahl Kneipen in einer deutschen Stadt, ebenso seien deren Benennungen weitaus fantasievoller. Nur die Einrichtung und Atmosphäre der «Estaminets» standen hinter der Bequemlichkeit einer Berliner Weissbierstube zurück.

Sonntagnachmittag in der Etappe. Pause im Estaminet 2. (Karl Arnold 1916, Liller Kriegszeitung 07.10.1916.)

Seiner Beobachtungsgabe entkamen selbst Kopfsalat, Sellerie, Kohlrabi, Winterkohl, Spinat, Rettich sowie Mohrrüben und Pilze nicht. Allesamt Produkte eines Gemüsegartens in der Festung von Lille. Er war beeindruckt von der Menge und Qualität der Erträge. Wahrscheinlich lag das an den neuen Besitzern. Die französischen Gärtner hatten das Land vernachlässigt. Erst durch die geschickte Bearbeitung und neu angelegte Bewässerung der Deutschen war es wieder fruchtbar geworden. Mit vielen solcher Beobachtungen rechtfertigte oder verharmloste Weiglin die deutsche Besatzung.

Die Ur-Schneeballschlacht des 20. Jahrhunderts

Als er im Herbst 1915 durch die von einem unerwarteten Schneefall bedeckte Stadt spazierte, liess die friedliche Stimmung und weisse Krone der Dächer Weiglin für eine kurze Zeit alle Qual und Leid vergessen. Den Schneefall und diese Stimmung nutzten ein paar Kinder, um mit deutschen Soldaten eine Schneeballschlacht auszutragen.

«Das Schneegestoeber war ein lieber Heimatgruss. Ein Weilchen waren die Strassen weiss verhuellt; die Stadtherrin von Lille trug ein gemuetliches Kaeppchen ueber der stolzen Mauerkrone […]»

In diesen Tagen kam kein Sterbenslaut von der Front. Schon bald jedoch wich der Schnee wieder dem «[…]flandrischen Schmutz […]».

Die Kinder hatten es nach Weiglin allgemein sehr gut. Wie Spatzen im Wintergarten hätten sie sich die leeren Plätze und Strassen der Stadt zurückerobert. An der Ecke, wo es in die Rue Neuve ging, beobachtete er wie Kinder mit grossen Metallreifen spielten. Der Reifen war sogar mal abgegangen und einem daherkommenden Soldaten zwischen die Beine geraten. Dieser hatte dies mit einem Lachen gutmütig abgetan. Die Beschreibungen von Weiglin liessen vermuten, dass die Anwesenheit der deutschen Armee entsprechend positiv oder zumindest weniger belastend war, als man es für eine Kriegssituation erwarten würde. Durch die unschuldigen Kinderaugen wurde dem Leser die in Realität belastende Kriegsbesatzung und das Elend der Bevölkerung verharmlost dargestellt.

Auf seinen Spaziergängen beschwor er immer wieder Bilder einer vergangenen Zeit. Dieser «Pulsschlag» des Lebens in Lille vor dem Krieg konnte in Wirklichkeit aber selten gefühlt werden, weil die Stadt eine Maske trug und dahinter ihr wahres Gesicht versteckte. Mit dem Gesicht meinte Weiglin eine Art Echo, eine Andeutung an die Stadt in ihrer Friedenszeit mit blumengeschmückten Märkten auf der Grand Place, schmetternder Musik in der Rue Nationale und Hunderennen im Zitadellenwäldchen.

Immer mehr konzentrierte sich Weiglin gegen Ende 1916 auf die Stadt selbst. Die hässlichen Gassen, verbauten Häuser, sonnenlosen Höfe und spielenden Kinder haben dabei den verwahrlosten Zustand der Stadt gezeigt. Die Schuld daran habe aber weniger der Krieg und die deutsche Besatzung getragen, sondern vielmehr die französische Verwaltung und die dort lebenden Menschen. Im Gegenteil dazu beschrieb er die prächtigen Sehenswürdigkeiten und einzigartigen Merkmale der Stadt. Dazu gehörten die verschiedenen Märkte und Kirchen oder der Nordbahnhof.

All dies hatte den Zweck, dem Leser die Stadt Lille und deren kulturelle Art näher zu bringen. In der Zeitung wurden die Soldaten nie direkt aufgefordert, die beschriebenen Dinge zu sehen, doch durch die Erwähnung von Platz- und Strassennamen und die Beschreibung der Stadt förderte sie die individuelle Lust zur Eigenerkundung. Weiglins Titel «Spaziergang in Lille» erinnerte dabei an die Definition des Vergnügungsreisenden des Jahres 1911.

Etappentourismus – Frage des Begriffes

Die Beschreibungen Weiglins über Lille entsprechen nicht einer «modernen» Tourismusbroschüre. Die persönliche, redaktionelle oder von der Armee beabsichtigte Beeinflussung der Soldaten war ein wesentlicher Bestandteil seiner Texte. Durch den Spiegel seiner Erfahrungen konnte der Leser jedoch das Potenzial für die Möglichkeit eigener Entdeckungen erkennen. Da nicht alle Soldaten die Gelegenheit hatten, Zeit in Lille zu verbringen, stillten Weiglins Texte zumindest eine gewisse Neugier. Wenn die freizeitliche Erkundung und Auseinandersetzung mit einem fremden Ort als Teil des Begriffs Tourismus betrachtet werden, können seine Texte als Werbung für eine Form des Etappentourismus gewertet werden. Letztendlich versuchte er, das von Steinhage beschriebene Gefühl der Fremdheit für die Leser zu mildern.

Etappe

Die Etappe ist eine Verbindungszone zwischen der Front und der Heimat. Damit war sie vorne abgegrenzt zum Operationsgebiet und ging in ihrem hinteren Teil in die rückwärtigen Heimat- oder Militärverwaltungsgebiete über. Über die Etappe werden Personen und Material herangeführt oder abtransportiert. Sie dient als Ruhe‑, Durchgangs- und Genesungsort für Soldaten von der Front.

Das deutsche Kaiserreich musste eine Etappe im besetzten französischen Gebiet schaffen, um die Zuführung personellen und materiellen Nachschubs zu gewährleisten. Im Gegenteil zu den Briten, Amerikanern und Franzosen, die sich auf die Verwaltungs- und Versorgungseinrichtungen Frankreichs stützen konnten.

Liller Kriegszeitung

Die Idee für die Gründung hatte der Kommandeur der 6. Armee Kronprinz Rupprecht von Bayern, nachdem die deutsche Armee Ende 1914 die nordfranzösische Stadt Lille erobert hatte. Den Auftrag zur Formung und Aufbau für eine dafür geeignete Redaktion bekam Paul Oskar Höcker. Sie erschien von 1914 – 1918 und war für die Heeresangehörigen gratis. Die Zeitung hatte den Zweck die Soldaten zu unterhalten, zu beeinflussen und zu informieren. Die Verantwortung für den Inhalt und die Produktion hatte neben Höcker noch Vizefeldwebel Bommer, Maler und Zeichner Karl Arnold, Johanniterritter Freiherr von Ompteda, Schriftstellerin Friedel Merzenich und Dr. Paul Weiglin.

Kriegszeitungen waren nichts neues und im Ersten Weltkrieg sowohl bei der Entente als auch bei den Mittelmächten verbreitet. Allein die deutsche Armee hatte an der West- und Ostfront mehr als 80 verschiedene Titel.

Quellen

Steinhage, Joseph: Wir kommen in Ruhe. In: Liller Kriegszeitung, 09.06.1916, S. 4.

Weiglin, Paul: Spaziergang in Lille. In: Liller Kriegszeitung, 28.02.1916, S. 4.

Weiglin, Paul: Spaziergang in Lille. In: Liller Kriegszeitung, 19.10.1916, S. 4.

Höcker, Paul Oskar: Drei Jahre Liller Kriegszeitung. Eine Denkschrift zum 2. Dez. 1917. Mit den Bildnissen der Mitarbeiter, Lille 1917, S. 49 – 50.

Literatur

o.A.: Tourist, in: Brockhaus’ Kleines Konversations-Lexikon, Leipzig 1911, S. 853.

o.A.: Estaminets (Kaffeehäuser), in: Damen Conversations Lexikon, 1835, S. 12.

Flury, Patrick: Die Liller Kriegszeitung 1914-ƒ1918. Analyse, Interpretation und Kontext, Baden-Baden 2024 ( Young Academics: Geschichtswissenschaft 6).

Beyrer, Klaus: Tourismus

Enzyklopädie der Neuzeit Online, 09.10.2019, https://doi.org/10.1163/2352 – 0248_edn_COM_366626, Stand: 27.11.2024.

Zu Patrick Flury

Patrick Flury publizierte neben seiner Masterarbeit mehrere Artikel über die Liller Kriegszeitung in der Allgemeinen Schweizerischen Militärzeitschrift (ASMZ) und Stratos. Die Analyse der Kriegszeitung ist Bestandteil seiner Spezialisierung auf deutsche Militärgeschichte im langen 19. Jh.