Ein Lied des Protests

Wie ein Stück Geschichte immer wieder erklingt

Von Kerstin Bütschi

Wie klingt Protest? Was kann Musik im Menschen bewegen? Welche Bedeutung hat Musik für soziale und politische Bewegungen? Die Hymne der US-Bürgerrechtsbewegung «We shall overcome» – wir werden (es) überwinden – mobilisiert bis heute Menschen auf der ganzen Welt.

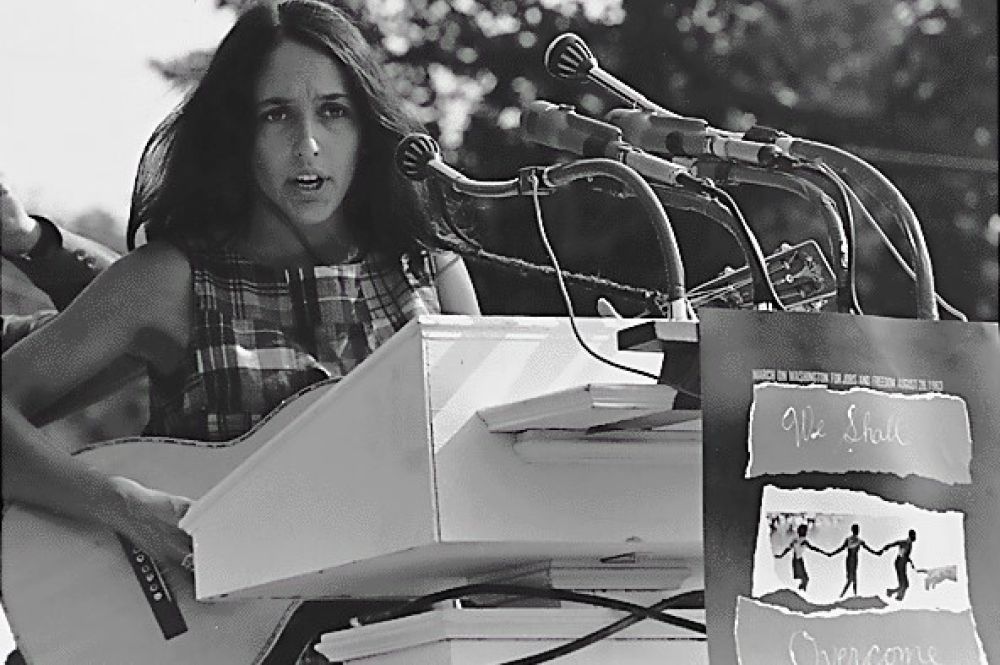

Eine der bekanntesten Interpretationen von «We shall overcome» sang Joan Baez im August 1963 am Civil Rights March on Washington. (U.S. Information Agency. Press and Publications Service. Ca. 1953 - ca. 1978. The U.S. National Archives.)

Als Martin Luther King 1963 am Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit (Civil Rights March) seine weltbekannte Rede «I have a dream» hielt, sang die junge Folksängerin Joan Baez mit tausenden Protestierenden das Lied «We shall overcome» und trug es in die Welt hinaus. Joan Baez wurde früh zur Aktivistin, arbeitete zusammen mit Martin Luther King an politischen Aktionen und entschied, nur noch in Städten ohne Rassentrennung aufzutreten. Das Lied wurde in kürzester Zeit zu ihrem musikalischen Markenzeichen und zur Hymne der US-Bürgerrechtsbewegung. Es steht für den Kampf gegen Rassentrennung und ‑diskriminierung. In der letzten Strophe singt Baez:

«Black and white together now, black and white together now, black and white together now some day. Oh, deep in my heart I do believe: Black and white together now some day.»

Der Satz «We shall overcome» kommt in jeder Strophe vor, nur der Anfang der Strophen ist jeweils unterschiedlich. Das Lied formuliert Zukunftswünsche und steht für Solidarität, Freiheit, Mut, Leidenschaft und die zwischenmenschliche Liebe über persönliche Einstellungen, Herkunft, Rasse und politischer Überzeugung hinaus.

Vom Gospel auf die Bühnen des Protests

Das Lied entstammt ursprünglich dem afrikanisch-amerikanischen Gospel und trug den Titel «We will overcome some day». Im Winter 1945 – 46 tauchte es erstmals als Protestlied auf: In South Carolina streikten die Arbeiterinnen der Tobacco Company, mehrheitlich Afroamerikanerinnen, aufgrund der harten Arbeitsbedingungen. Bei jeder Streikübergabe wurde das Gospellied zur Ermunterung und Motivation gesungen.

So fand das Lied schnell seinen Weg in die Arbeiterbewegung und wurde in der Musikzeitschrift People’s Songs Bulletin abgedruckt. Als der Musiker und politische Aktivist Peter «Pete» Seeger das Lied umformulierte und in sein Repertoire nahm, feierte «We shall overcome» ab den 1950er Jahren auf der grossen Bühne Erfolg.

Während der Hochphase der Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren wurde «We shall overcome» immer wieder für die moralische Unterstützung gesungen, sei es nach errungenen Siegen, bei Verhaftungen oder Drohungen, aber auch um den gemeinsamen Widerstand zu manifestieren und ein Zeichen zu setzen. Auch Martin Luther King bediente sich der drei Worte in seinen Predigten und Reden – ein letztes Mal fünf Tage vor seiner Ermordung. An seiner Beerdigung sangen über 50’000 Menschen «We shall overcome».

Präsident Lyndon B. Johnson benutzte die drei Worte 1965 bei einer landesweit ausgestrahlten Rede an den Kongress. Er forderte in der Rede das Wahlrecht für alle und gesellschaftspolitische Veränderungen. Dies vor allem, weil es zum sogenannten «Bloody Sunday» beim ersten Selma-nach-Montgomery-Marsch gekommen war. An diesem Sonntag ging die Polizei gewalttätig gegen Demonstrierende der Bürgerrechtsbewegung vor. Johnson sagte:

«What happened in Selma is part of a far larger movement which reaches into every section and State of America. It is the effort of American Negroes to secure for themselves the full blessings of American life. Their cause must be our cause too. Because it is not just Negroes, but really it is all of us, who must overcome the crippling legacy of bigotry and injustice. And we shall overcome.»

Im August 1965 unterzeichnete Johnson das Wahlrechtsgesetz (Voting Rights Act), welches die gleiche Beteiligung von Minderheiten, also auch von Afroamerikaner*innen, bei den US-Wahlen gewährleisten sollte. Doch nicht nur das Wahlrecht, sondern auch die Sprache veränderte sich: Heute können Menschen, die Afroamerikaner*innen als «N*ger» oder als «N*gerin» bezeichnen, gebüsst werden.

Ein Lied geht um die Welt

Da das Lied «We shall overcome» für Widerstand steht, fand es seinen Weg auch über die Grenzen der USA hinaus und wurde von Minderheiten sowie unterdrückten Gruppen auf der ganzen Welt für ihren Kampf um Gerechtigkeit, Gleichheit und Frieden neu interpretiert.

Der US-amerikanische Politiker Robert F. Kennedy sang das bekannte Lied 1966 mit einem Chor bei seiner Tour durch Südafrika. Fast dreissig Jahre später wurde es durch einen israelischen Friedensaktivisten als Hymne des Radiosenders «Voice of Peace» in Südafrika gespielt und fand den Weg zurück in die Anti-Apartheidbewegung. Die Menschen in Südafrika sangen «We shall overcome», um Energie zu tanken und Mut zu schöpfen und um ein erfolgreiches Ende der Apartheid zu erkämpfen.

«We shall all be free, we shall all be free, we shall all be free some day. Oh, deep in my heart I do believe: We shall all be free some day.»

In Nordirland sangen die katholischen Irinnen und Iren das Lied, um die gleichen Rechte wie die protestantische Mehrheit zu fordern. Die Nordirische Bürgerrechtsvereinigung «Northern Ireland Civil Rights Association» zitierte anschliessend den Liedtitel in einer Buchveröffentlichung: «We Shall Overcome – The History of the Struggle for Civil Rights in Northern Ireland 1968 – 1978.»

Auch in Osteuropa und Asien wurde das Protestlied bekannt. Während der Samtenen Revolution 1989 sangen Demonstrierende in Prag das Lied auf Tschechisch und Englisch. Joan Baez bekannte sich in dieser Zeit offen zur tschechoslowakischen Opposition unter Vaclav Havel und so beschwor ihr emotionaler Auftritt 2009 in Prag – zwanzig Jahre nach dem Ende des Kommunismus – die Atmosphäre der Wendezeit ein weiteres Mal herauf. Im selben Jahr nahm Baez das Lied in Persisch auf, um den Widerstand im Iran zu unterstützen. In China trugen demonstrierende Studierende T‑Shirts mit der Aufschrift «We shall overcome» und forderten vom repressiven kommunistischen Regime Demokratie.

Die Liste von Ereignissen, an denen «We shall overcome» gesungen oder als Aufschrift gezeigt wurde, ist endlos. Die aktuellen Proteste in Hongkong zeigen, dass die Hymne der US-Bürgerrechtsbewegung noch 2020 Kraft schenkt. In den Strassen Hongkongs werden bereits adaptierte Versionen von «We shall overcome» gesungen.

Ein Stück Geschichte für alle

Heute ist «We shall overcome» eines der meist verbreiteten Freiheitslieder und beflügelt zahlreiche Bewegungen auf der Welt. Die drei Worte fanden ihren Weg in die Alltagssprache von Institutionen und Organisationen, die für bessere Bedingungen kämpfen. Der fortwährende Erfolg hat sicherlich auch damit zu tun, dass der Titel immer wieder von bekannten Musiker*innen interpretiert wurde, unter anderen auch von Bruce Springsteen.

Protest hat viele Stimmen und klingt von Mal zu Mal anders. «We shall overcome», seine unterschiedlichen Versionen und Verwendungen sind Beispiele, die Geschichte geschrieben haben. Das Lied hat es geschafft über Jahrzehnte Menschen zusammenzubringen, sie in schwierigen Situationen zu unterstützen und sich für ein gemeinsames Ziel stark zu machen. Wie in anderen Beispielen hat die Musik auch hier zu einem starken Zusammengehörigkeitsgefühl von sozialen und politischen Bewegungen geführt. «We shall overcome» ist heute ein Stück Geschichte, das immer wieder von Neuem auf den Strassen dieser Welt erklingt.

Die Bürgerrechtsbewegung

Die Bürgerrechtsbewegung (Civil Rights Movement) ist eine soziale Bewegung in den USA, die sich für die Einführung von Bürgerrechten der Afroamerikaner*innen einsetzte, gegen die Rassentrennung und die Diskriminierung der afroamerikanischen Bevölkerung kämpfte. Der langanhaltende Widerstand und Protest resultierten in Reformen zur Gleichberechtigung und Gleichstellung in der Verfassung. Die Proteste hatten ihren Höhepunkt in den 1960er Jahren.

Eine bekannte Person der Bürgerrechtsbewegung ist Martin Luther King, welcher mit seiner Rede «I have dream» weltbekannt wurde. King forderte den gewaltfreien Widerstand im zivilen Ungehorsam, um die Ziele der Bewegung zu erreichen. Er erhielt 1964 den Friedensnobelpreis. Vier Jahre später wurde er bei einem Attentat erschossen.

Die weiteren erwähnten Proteste in Kürze

- Die Apartheid in Südafrika ist eine staatliche Unterdrückung der nicht weissen Bevölkerungsmehrheit. Sie existierte im 20. Jahrhundert mit dem Höhepunkt zwischen den 1940er bis 1980er Jahren und endete 1994.

- Beim Nordirlandkonflikt (1969−1998) handelt es sich um einen bürgerkriegsartigen Konflikt zwischen den Protestant*innen und den Katholik*innen seit der Unabhängigkeit Nordirlands von Irland.

- Der Begriff der Samtenen Revolution in der Tschechoslowakei bezeichnet den Wandel vom Kommunismus zur Demokratie 1989. Dieser Wandel verlief schnell und weitgehend gewaltfrei.

- Auf dem zentralen Tian’anmen-Platz in China demonstrierten 1989 Studierende für Demokratie. Der Protest wurde gewaltsam niedergeschlagen und ist heute als Tian’anmen-Massaker bekannt.

- Nach den Präsidentschaftswahlen im Iran kam es 2009 zu öffentlichen Protesten, weil dem Präsidenten Wahlbetrug vorgeworfen wurde. Es kam zu Festnahmen, Toten und Hinrichtungen.

- Der Ursprung für die Proteste in Hongkong bildet ein Gesetz von 2019, das die Auslieferung von Häftlingen nach China ermöglicht. Seither finden in Hongkong Proteste für die Demokratie und gegen die chinesische Politik statt.

Literatur

Baez, Joan: We Shall Overcome. Mein Leben, Gladbach 1987.

Bendikowski, Tillmann; Gillmann, Sabine; Jansen, Christian; Leniger, Markus; Pöppmann, Dirk (Hg.): Die Macht der Töne. Musik als Mittel politischer Identitätsstiftung im 20. Jahrhundert, Münster 2003.

Biederstädt, Wolfgang: We shall overcome. Die Lieder der Bürgerrechtsbewegung von Joan Baez und Bob Dylan, in: Paul, Gerhard; Schock, Ralph: Sound der Zeit. Geräusche, Töne, Stimmen: 1889 bis heute, Göttingen 2014, S. 445 – 450.

Johnson, Lyndon B.: The American Promise, 15.3.1965. Online: <https://www.youtube.com/watch?v=5NvPhiuGZ6I>, Stand: 29.1.2020. Transkript des Boston College, online: <https://www.bc.edu/content/dam/files/centers/boisi/pdf/Symposia/Symposia%202011 – 2012/Johnson_WeShallOvercome.pdf>, Stand: 29.1.2020.

Meili, Jürg Martin: Kunst als Brücke zwischen Kulturen. Afro-amerikanische Musik im Licht der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, Berlin 2011.

Winkler, Allan M.: «To Everything there is a Season». Pete Seeger and the Power of Song, Oxford 2009.

Links

Drei bekannte Interpretationen von «We shall overcome»

Zu Kerstin Bütschi

Kerstin Bütschi studiert an der Universität Freiburg im Master Geschichte und Osteuropastudien und macht dazu das Lehramt für Maturitätsschulen. Zuvor absolvierte sie ein Bachelorstudium in Geschichte der Moderne und Osteuropastudien. Ihre Studieninteressen liegen im Bereich Politik, Osteuropa und der Verbindung von Aktualitäten mit Vergangenem.